2024.12.28

「明日、自分がその立場になるかもしれない」。その思いが私の原動力の全てです。

《Healthcare Performer Interviews》

~事業所名を「あすなろ」にした思いとは~

ヒノキに似たヒバの木を「あすなろ」と呼ぶ。本当の定期巡回になろう!の意味で付けました。

有限会社あおぞら

定期巡回ステーションあすなろ

取締役 内藤 三枝子

介護福祉士 認知症介護指導者

〒491-0134 愛知県一宮市更屋敷字藤山19番地

https://www.yugen-aozora.com

<若年性認知症サロン>

内藤記念くすり博物館

〒501-6024 岐阜県各務原市川島竹早町1

あすなろ絆会 事務局 070-8781-1737

毎月3日曜日 13:00~15:30

参加費:200円

■人生をかけて出来る仕事がしたい。

いつ呼び出しがあるか分からない携帯を枕元に、365日待機することを自ら望んで飛び込む勇気はありますか?と問われて、「はい」と答えられる方は何人いるでしょうか。家族からも呆れ顔で見られ、只々、他の人の為にわが人生を捧げるような人。そんな人が周りにいるでしょうか?今回、お話を伺ったのは、定期巡回・随時対応訪問介護看護(以後、定期巡回と呼ぶ)を後ろ盾なく身一つで立ち上げた、内藤氏です。一宮市では四件目となり、市からの助成金も無し。しかも、自宅療養中の方にしか訪問しないという強いこだわりを持っています。何もそこまでしなくてもと思ってしまいますが、そこが内藤氏たるゆえんなのでしょう。

また、若年性認知症の会にも、惜しみなくエネルギーを注いでいる。そんな氏にインタービューをしてみました。

■若年性認知症の方の居場所を作り、認知症になっても不幸と捉えるのではなく、その人の人生を価値あるものにして行くこと。

若年性認知症の発症は、10万人中50.9人(令和二年三月 厚生労働省発表)と、極々わずか。しかし、その方々をケアする場所が殆どない。仕事を退職する人が七割。大企業に勤めていればまだ救いようがあるが、それでも生活は苦しくなる。そればかりか家族との間で疎外感を感じたり、日常の中で、すくぶっていた不満をぶつけ合うような事も生じてしまう。まさしく絶望のドン底に突き落とされた感じでしょう。

「私自身がこの様な状況になるかもしれない。その場合、どこか行くところはあるのか?と思い、手探りで『若年性認知症サロン』をボランティアで開催した。

始めは、各務原市内で日曜日に使用していないデイサービスを借りてスタート。コロナの流行時期は、中止を余儀なくされたが、今では『あすなろ絆会(内藤記念くすり博物館)』として毎月一回定期で開催するに至っている」。会を重ねる度に家族同士の絆が生まれ、ご家族が亡くなられた後も、参加される方や関係が続いている方々もみえるとのこと。

絆会は、ボランティア運営の為、内情は常に厳しい。それを見かねて家族様が募金箱を設置してくれたり、会費の値上げも申し出てくれる。内藤氏自身も、エーザイ(株)からインタビュー依頼があった原稿料も会に寄付をしてしまう。「何も残らないのでは?と言われるが、この絆が私にとっての他には代えられない財産と思っている」と、清々しく言い切られる。きっと、予想外の贈り物が届くと私は信じている。

また、若年性認知症の草分け的存在のクリスティーン・ブライデン氏の話になると、一段と目の輝きが。それもそのはず、来日があると欠かさず、講演会を聞きに行かれるとのこと。また、ブライデン氏と一緒の写メもまるで恋人の写真を見せるような表情だ。

■私を待っている人が要ると思うと、自然と体が動く

「せっかくの制度が活かされていないと感じ、自分の正しいと思う信念から始めた。ひとことでは言い尽くせない苦労もあったが、今では運営も安定してきた」と苦労を苦労とも感じていないよう。しかし、令和五年に江南市でも立ち上げているので、苦労を更にしょい込んだようなものではと思ってしまう。

「定期巡回は、24時間対応の為、四回/日の場合もあり、就寝後の訪問では家の明かりが消えるのを車内で待機している。さすがに厳冬の時期は辛いが、私の訪問を待っていてくれる人がいると思うと、辛さも我慢が出来る。多分、自分の為だったら、やめていたと思う」と少しは弱音も吐かれた。

在宅療養を長く続けるには、頻回訪問が欠かせない。現にその様子を見られた方が、「これなら安心して病院から在宅に戻ってこられる」と判断をしてもらえたことも。その信頼を裏切ることは、絶対にしないと心に強く刻み込むのだそうだ。このような精神的結びつきは、仕事と割り切る人には、到底理解出来ない深い醍醐味なのであろう。

以前は、在宅での介護は息子を含めた嫁姑問題が取り沙汰されていた。嫁から「私とお母さんと、どっちが大切なのッ⁉」と迫るシーンだ。夫婦愛と親子の愛とはまるで異なる質のもの。しかし、嫁には二つの感情が混合させているばかりか、母親と嫁を同列に置いて息子に無理な選択をさせようとする。今はそれを避けるために、在宅介護を早々に断念する人が多い。もっと、内藤氏のような定期巡回が広まれば、在宅介護の期間も長くなると思う。この制度が活かされるかどうかにかかっているが、元々、この制度の欠陥に行政は気付いていないのだ。内藤氏を明るく照らす陽が昇る事を願ってやまない。

医療介護業界で「きらりと輝く人」にインタビューを行い紹介して行く、株式会社ヒューマンクリエーションのオリジナル コンテンツです。

カテゴリ:インタビュー記事

~事業所名を「あすなろ」にした思いとは~

ヒノキに似たヒバの木を「あすなろ」と呼ぶ。本当の定期巡回になろう!の意味で付けました。

有限会社あおぞら

定期巡回ステーションあすなろ

取締役 内藤 三枝子

介護福祉士 認知症介護指導者

〒491-0134 愛知県一宮市更屋敷字藤山19番地

https://www.yugen-aozora.com

<若年性認知症サロン>

内藤記念くすり博物館

〒501-6024 岐阜県各務原市川島竹早町1

あすなろ絆会 事務局 070-8781-1737

毎月3日曜日 13:00~15:30

参加費:200円

■人生をかけて出来る仕事がしたい。

いつ呼び出しがあるか分からない携帯を枕元に、365日待機することを自ら望んで飛び込む勇気はありますか?と問われて、「はい」と答えられる方は何人いるでしょうか。家族からも呆れ顔で見られ、只々、他の人の為にわが人生を捧げるような人。そんな人が周りにいるでしょうか?今回、お話を伺ったのは、定期巡回・随時対応訪問介護看護(以後、定期巡回と呼ぶ)を後ろ盾なく身一つで立ち上げた、内藤氏です。一宮市では四件目となり、市からの助成金も無し。しかも、自宅療養中の方にしか訪問しないという強いこだわりを持っています。何もそこまでしなくてもと思ってしまいますが、そこが内藤氏たるゆえんなのでしょう。

また、若年性認知症の会にも、惜しみなくエネルギーを注いでいる。そんな氏にインタービューをしてみました。

■若年性認知症の方の居場所を作り、認知症になっても不幸と捉えるのではなく、その人の人生を価値あるものにして行くこと。

若年性認知症の発症は、10万人中50.9人(令和二年三月 厚生労働省発表)と、極々わずか。しかし、その方々をケアする場所が殆どない。仕事を退職する人が七割。大企業に勤めていればまだ救いようがあるが、それでも生活は苦しくなる。そればかりか家族との間で疎外感を感じたり、日常の中で、すくぶっていた不満をぶつけ合うような事も生じてしまう。まさしく絶望のドン底に突き落とされた感じでしょう。

「私自身がこの様な状況になるかもしれない。その場合、どこか行くところはあるのか?と思い、手探りで『若年性認知症サロン』をボランティアで開催した。

始めは、各務原市内で日曜日に使用していないデイサービスを借りてスタート。コロナの流行時期は、中止を余儀なくされたが、今では『あすなろ絆会(内藤記念くすり博物館)』として毎月一回定期で開催するに至っている」。会を重ねる度に家族同士の絆が生まれ、ご家族が亡くなられた後も、参加される方や関係が続いている方々もみえるとのこと。

絆会は、ボランティア運営の為、内情は常に厳しい。それを見かねて家族様が募金箱を設置してくれたり、会費の値上げも申し出てくれる。内藤氏自身も、エーザイ(株)からインタビュー依頼があった原稿料も会に寄付をしてしまう。「何も残らないのでは?と言われるが、この絆が私にとっての他には代えられない財産と思っている」と、清々しく言い切られる。きっと、予想外の贈り物が届くと私は信じている。

また、若年性認知症の草分け的存在のクリスティーン・ブライデン氏の話になると、一段と目の輝きが。それもそのはず、来日があると欠かさず、講演会を聞きに行かれるとのこと。また、ブライデン氏と一緒の写メもまるで恋人の写真を見せるような表情だ。

■私を待っている人が要ると思うと、自然と体が動く

「せっかくの制度が活かされていないと感じ、自分の正しいと思う信念から始めた。ひとことでは言い尽くせない苦労もあったが、今では運営も安定してきた」と苦労を苦労とも感じていないよう。しかし、令和五年に江南市でも立ち上げているので、苦労を更にしょい込んだようなものではと思ってしまう。

「定期巡回は、24時間対応の為、四回/日の場合もあり、就寝後の訪問では家の明かりが消えるのを車内で待機している。さすがに厳冬の時期は辛いが、私の訪問を待っていてくれる人がいると思うと、辛さも我慢が出来る。多分、自分の為だったら、やめていたと思う」と少しは弱音も吐かれた。

在宅療養を長く続けるには、頻回訪問が欠かせない。現にその様子を見られた方が、「これなら安心して病院から在宅に戻ってこられる」と判断をしてもらえたことも。その信頼を裏切ることは、絶対にしないと心に強く刻み込むのだそうだ。このような精神的結びつきは、仕事と割り切る人には、到底理解出来ない深い醍醐味なのであろう。

以前は、在宅での介護は息子を含めた嫁姑問題が取り沙汰されていた。嫁から「私とお母さんと、どっちが大切なのッ⁉」と迫るシーンだ。夫婦愛と親子の愛とはまるで異なる質のもの。しかし、嫁には二つの感情が混合させているばかりか、母親と嫁を同列に置いて息子に無理な選択をさせようとする。今はそれを避けるために、在宅介護を早々に断念する人が多い。もっと、内藤氏のような定期巡回が広まれば、在宅介護の期間も長くなると思う。この制度が活かされるかどうかにかかっているが、元々、この制度の欠陥に行政は気付いていないのだ。内藤氏を明るく照らす陽が昇る事を願ってやまない。

医療介護業界で「きらりと輝く人」にインタビューを行い紹介して行く、株式会社ヒューマンクリエーションのオリジナル コンテンツです。

2024.06.12

利用者の気持ちを動かす前に、まずは、スタッフの気持ちを動かすこと

《Healthcare Performer Interviews》

社会福祉法人 たんぽぽ福祉会

地域密着型特別養護老人ホーム たんぽぽ鶴の里

〒483-8264 愛知県江南市島宮町城141番地

定員:29床/ショートステイ:10床

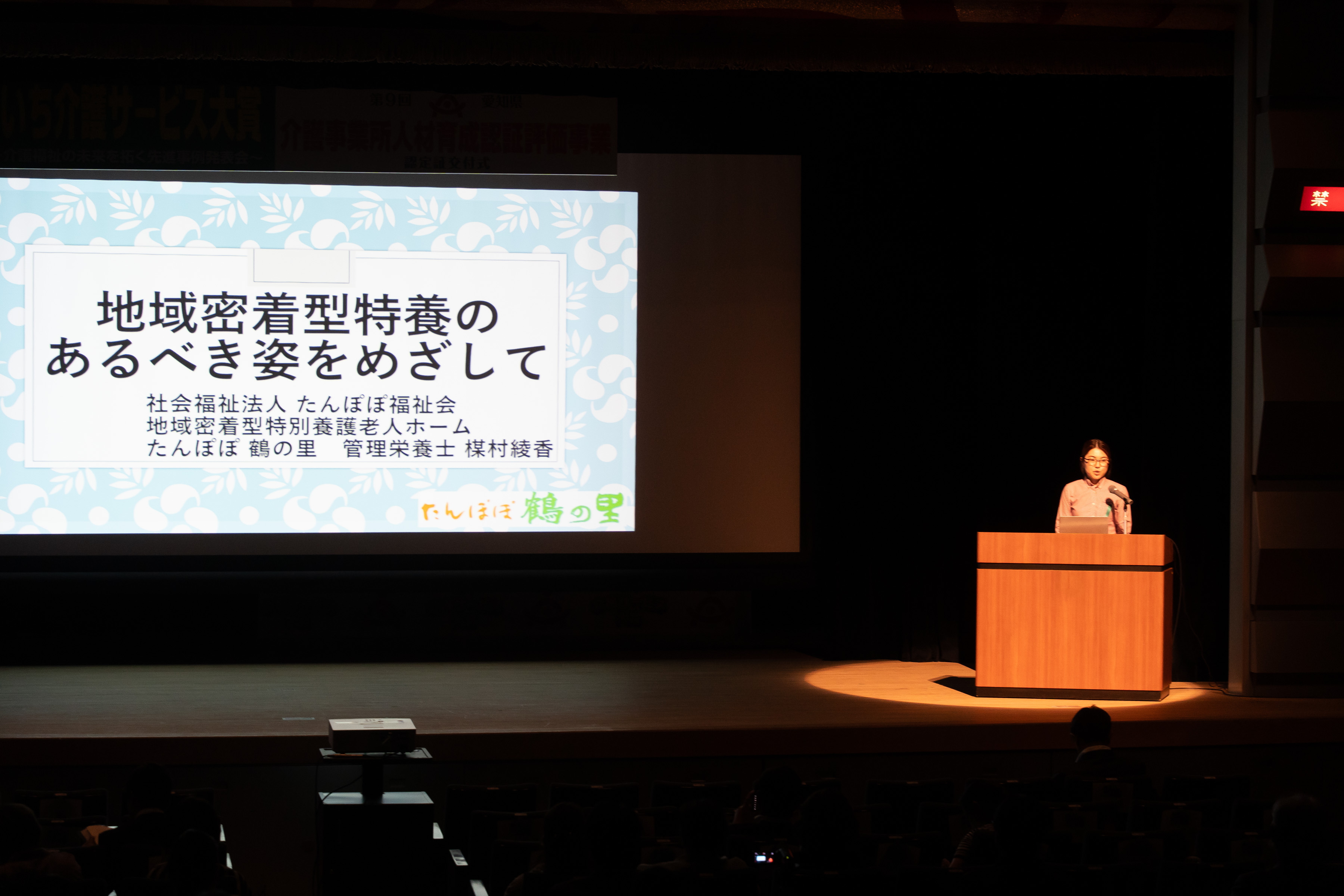

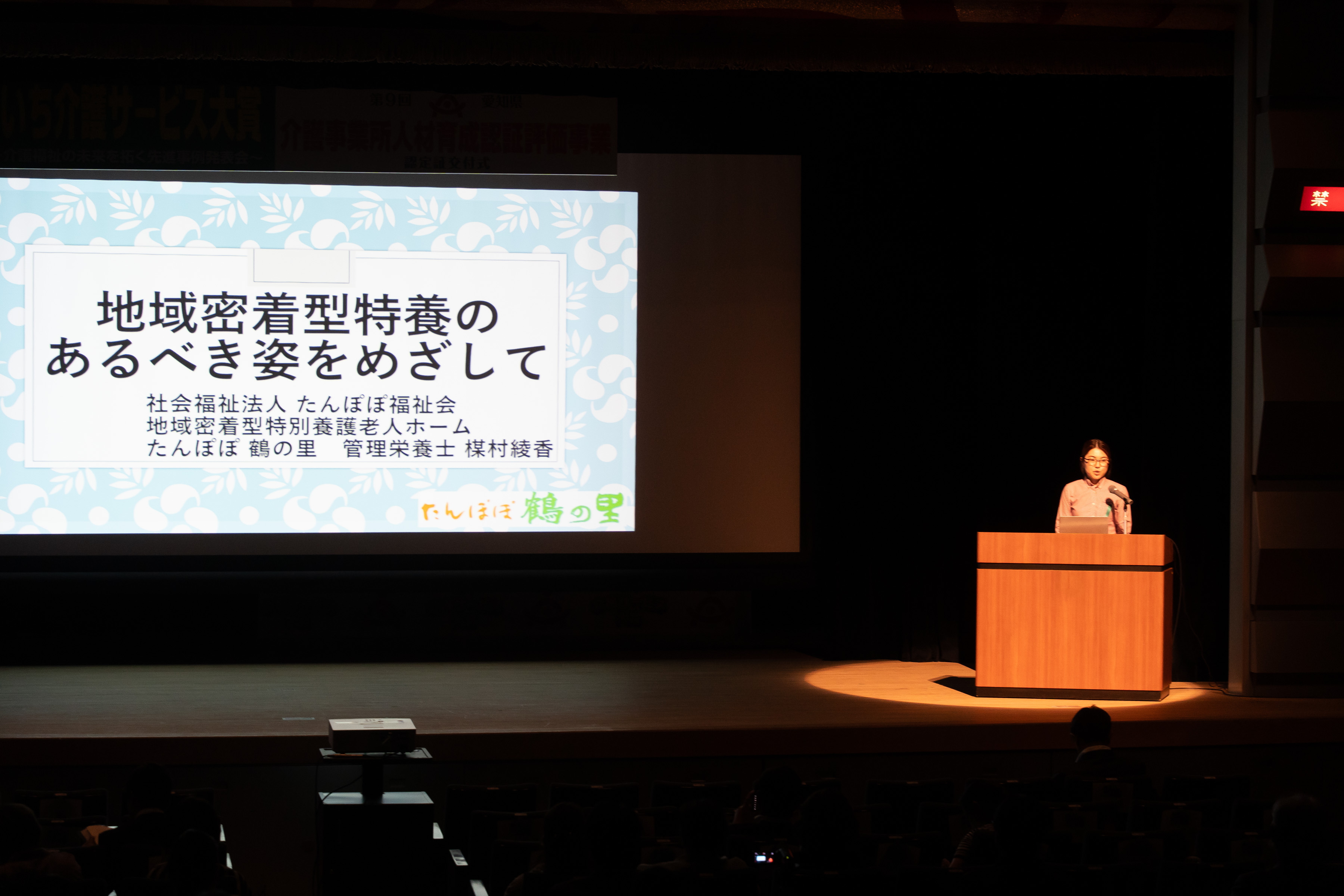

▲令和6年5月19日吹上ホール「第8回あいち介護サービス大賞」発表会 発表者 楳村綾香

▲施設長 柳 讓/管理栄養士 楳村 綾香

■第8回 あいち介護サービス大賞に参加

令和6年5月19日吹上ホールにて、県内の介護事業所が取り組む事例を発表する「第8回あいち介護サービス大賞」が開催されました。発表したのは23事業所のエントリーの中から選ばれた8事業所のみ。その中で私が注目をしたのは、今回インタビューを行った楳村氏。誤解を恐れずに言えば、どの発表者よりも控えめで等身大のプレゼンだった。そのような方がどうして、ストレスのかかる発表者として登場したのか。更に、発表の為には、手間も時間も相当掛かることは容易に想像出来る。プレゼンの様子からは、上司から言われてやむを得ず発表をしている様には見えず、準備周到に練習されているのが伺えた。

また、発表後に同じ施設の方々からの労いの言葉や、周りを囲む雰囲気にも温かみを感じ、更に興味が沸いた。そこで、介護事業所人材育成認証評価事業も共催ということもあり、人材育成などの工夫をインタビューした。

■食を通じて、心豊かになってもらう

まず耳を疑ったのが、管理栄養士、言語聴覚士、柔道整復師などパラメディカル3名を在籍させていること。柳施設長は、「多職種が関わることでプランを充実させ、ケアの質を向上させたかった。また、そうすることで利用者、家族の信頼に応えることが出来ると考えた」。確かに、利用者の喜ばれる姿や、家族からの感謝の言葉を聞けば、おのずとスタッフのモチベーションがアップ。そして、更なる活動を自主的に行うように動機付けされる。まして、施設入居者には食事こそが残された唯一無二の楽しみだ。そのことを理解して、期待に応えてくれた一人が楳村氏。施設で提供される食事はクックチルだが、プラス何かを提供することを栄養のプロとして追求した。地域密着の施設の為、地元の食材を使用したいと考え、地元の農家さんからお米を取り寄せるようにした。更に、稲刈りの様子も見学に行かれたそう。その熱意が伝わったのか、高級米なども追加金無しで提供をして頂けるようになったとか。

また、嚥下機能の低下した利用者向けに、工夫をこらした食事を説明しながら、ページをめくる手をとめずに何ページも熱く話して下さった。この好循環のループが生まれれば、多少の費用がかかってもそれを上回る大きなメリットが得られるだろう。

今後の展望は?楳村氏にお尋ねをすると「今までは、 “やってみよう”を合言葉に、スタッフの助けを受けながら、症状が様々な利用者に、同じものを同じ場所で食べれるような食事を出して来た。今後は、『更に食べることに楽しみを創造し、心も体も楽しむ』をモットーに日々、追求して行きたい」と、少し顔を赤らめて話をされた。

■発表会に参加することが目的ではなく、単なる手段

社会福祉法人たんぽぽ福祉会の活動は誰もが知るところ。スタッフのことを常に考えている柳施設長は、施設の安定と無関係ではないはず。このような発表会をチャンスと捉え、挑戦することで、新たな生きがいを見いだすのだろう発表は見る側に委ねられており、考察するヒントがあるわけではない。この発表会は、介護現場はストレスフルな環境であるというのが隠れたテーマだと思う。日々の業務過多になれば、目の前の作業に追われ、業務外の事まで頭が回らず、このような舞台に立つことすら出来ないだろう。やはり、職場環境を整備する為には、人材育成に目を向けることが必要で、その成果がたまたま介護事業所人材育成認証評価事業で評価されているだけのこと。発表も同様で、発表を行う為に新たな企画をしたのでは無く、自分達が日々やって来たことを、このような機会があったので、発表することになったそうだ。目的と手段を間違えがちな企業が多い中、しっかり思考の構築が出来ているのが良く分かった。企業風土は、偶然に任せていて出来るものでは無い。常に注意深く意識をして正しているからこそ、組織の風土が健全に保たれているに違いないと実感した。

■発表後のご褒美は?

最後の疑問は、励ましの言葉をかけながら、スタッフが奮闘した後のご褒美は、何があるのだろうか。聞きたいところだが、この問いは、私たち自身で考えるべきだ。

きっと、そのご褒美の内容次第では5年、10年後に結果が大きく変わることを、理解している数少ない施設だと思う。まさしくこれから迎える黎明期のモデルとなるだろう。

※医療介護業界で「きらりと輝く人」にインタビューを行い紹介して行く、株式会社ヒューマンクリエーションのオリジナル コンテンツです。

カテゴリ:インタビュー記事

社会福祉法人 たんぽぽ福祉会

地域密着型特別養護老人ホーム たんぽぽ鶴の里

〒483-8264 愛知県江南市島宮町城141番地

定員:29床/ショートステイ:10床

▲令和6年5月19日吹上ホール「第8回あいち介護サービス大賞」発表会 発表者 楳村綾香

▲施設長 柳 讓/管理栄養士 楳村 綾香

■第8回 あいち介護サービス大賞に参加

令和6年5月19日吹上ホールにて、県内の介護事業所が取り組む事例を発表する「第8回あいち介護サービス大賞」が開催されました。発表したのは23事業所のエントリーの中から選ばれた8事業所のみ。その中で私が注目をしたのは、今回インタビューを行った楳村氏。誤解を恐れずに言えば、どの発表者よりも控えめで等身大のプレゼンだった。そのような方がどうして、ストレスのかかる発表者として登場したのか。更に、発表の為には、手間も時間も相当掛かることは容易に想像出来る。プレゼンの様子からは、上司から言われてやむを得ず発表をしている様には見えず、準備周到に練習されているのが伺えた。

また、発表後に同じ施設の方々からの労いの言葉や、周りを囲む雰囲気にも温かみを感じ、更に興味が沸いた。そこで、介護事業所人材育成認証評価事業も共催ということもあり、人材育成などの工夫をインタビューした。

■食を通じて、心豊かになってもらう

まず耳を疑ったのが、管理栄養士、言語聴覚士、柔道整復師などパラメディカル3名を在籍させていること。柳施設長は、「多職種が関わることでプランを充実させ、ケアの質を向上させたかった。また、そうすることで利用者、家族の信頼に応えることが出来ると考えた」。確かに、利用者の喜ばれる姿や、家族からの感謝の言葉を聞けば、おのずとスタッフのモチベーションがアップ。そして、更なる活動を自主的に行うように動機付けされる。まして、施設入居者には食事こそが残された唯一無二の楽しみだ。そのことを理解して、期待に応えてくれた一人が楳村氏。施設で提供される食事はクックチルだが、プラス何かを提供することを栄養のプロとして追求した。地域密着の施設の為、地元の食材を使用したいと考え、地元の農家さんからお米を取り寄せるようにした。更に、稲刈りの様子も見学に行かれたそう。その熱意が伝わったのか、高級米なども追加金無しで提供をして頂けるようになったとか。

また、嚥下機能の低下した利用者向けに、工夫をこらした食事を説明しながら、ページをめくる手をとめずに何ページも熱く話して下さった。この好循環のループが生まれれば、多少の費用がかかってもそれを上回る大きなメリットが得られるだろう。

今後の展望は?楳村氏にお尋ねをすると「今までは、 “やってみよう”を合言葉に、スタッフの助けを受けながら、症状が様々な利用者に、同じものを同じ場所で食べれるような食事を出して来た。今後は、『更に食べることに楽しみを創造し、心も体も楽しむ』をモットーに日々、追求して行きたい」と、少し顔を赤らめて話をされた。

■発表会に参加することが目的ではなく、単なる手段

社会福祉法人たんぽぽ福祉会の活動は誰もが知るところ。スタッフのことを常に考えている柳施設長は、施設の安定と無関係ではないはず。このような発表会をチャンスと捉え、挑戦することで、新たな生きがいを見いだすのだろう発表は見る側に委ねられており、考察するヒントがあるわけではない。この発表会は、介護現場はストレスフルな環境であるというのが隠れたテーマだと思う。日々の業務過多になれば、目の前の作業に追われ、業務外の事まで頭が回らず、このような舞台に立つことすら出来ないだろう。やはり、職場環境を整備する為には、人材育成に目を向けることが必要で、その成果がたまたま介護事業所人材育成認証評価事業で評価されているだけのこと。発表も同様で、発表を行う為に新たな企画をしたのでは無く、自分達が日々やって来たことを、このような機会があったので、発表することになったそうだ。目的と手段を間違えがちな企業が多い中、しっかり思考の構築が出来ているのが良く分かった。企業風土は、偶然に任せていて出来るものでは無い。常に注意深く意識をして正しているからこそ、組織の風土が健全に保たれているに違いないと実感した。

■発表後のご褒美は?

最後の疑問は、励ましの言葉をかけながら、スタッフが奮闘した後のご褒美は、何があるのだろうか。聞きたいところだが、この問いは、私たち自身で考えるべきだ。

きっと、そのご褒美の内容次第では5年、10年後に結果が大きく変わることを、理解している数少ない施設だと思う。まさしくこれから迎える黎明期のモデルとなるだろう。

※医療介護業界で「きらりと輝く人」にインタビューを行い紹介して行く、株式会社ヒューマンクリエーションのオリジナル コンテンツです。

2024.05.10

スタッフの心理的安全性を第一に考える経営

《Healthcare Performer Interviews》

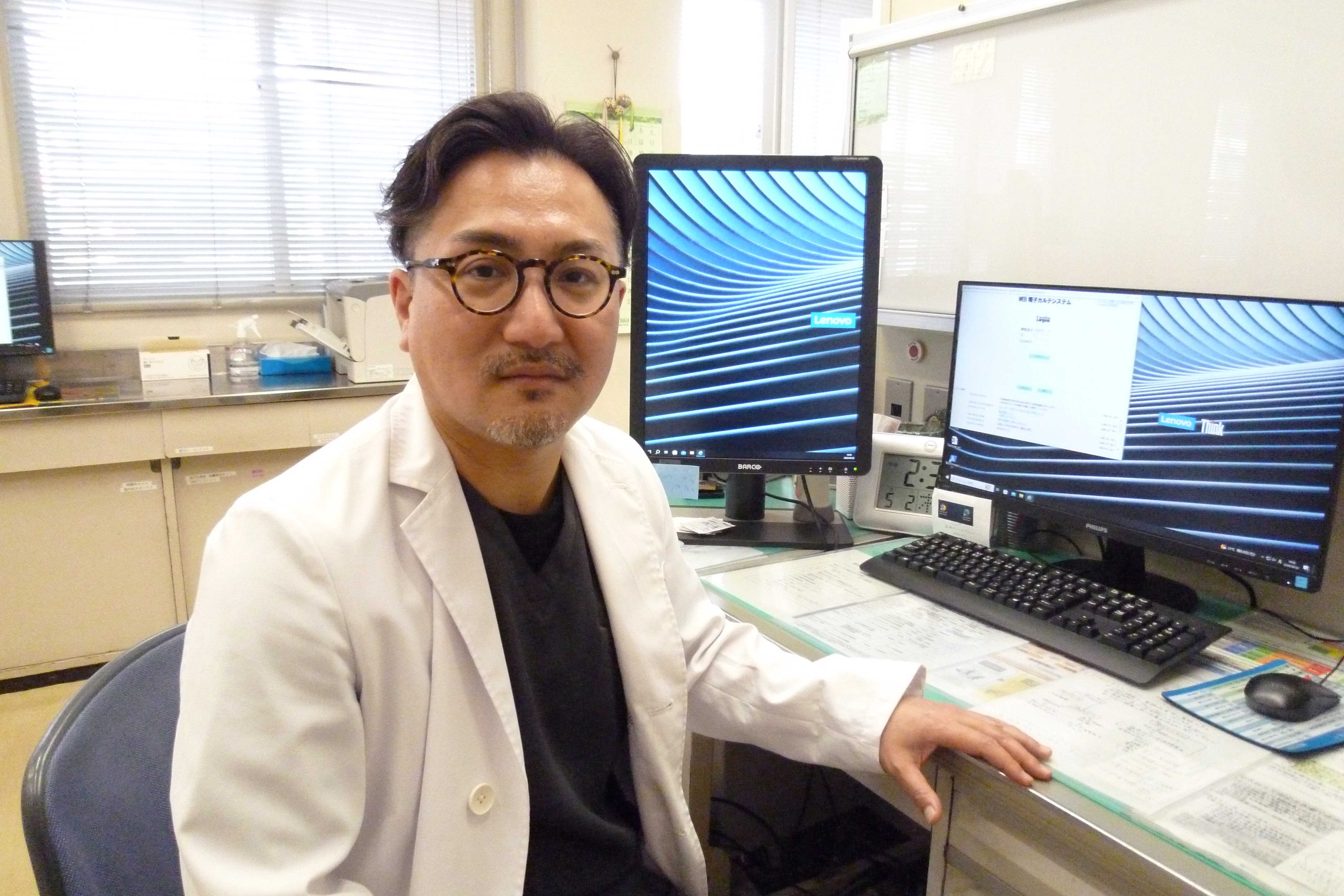

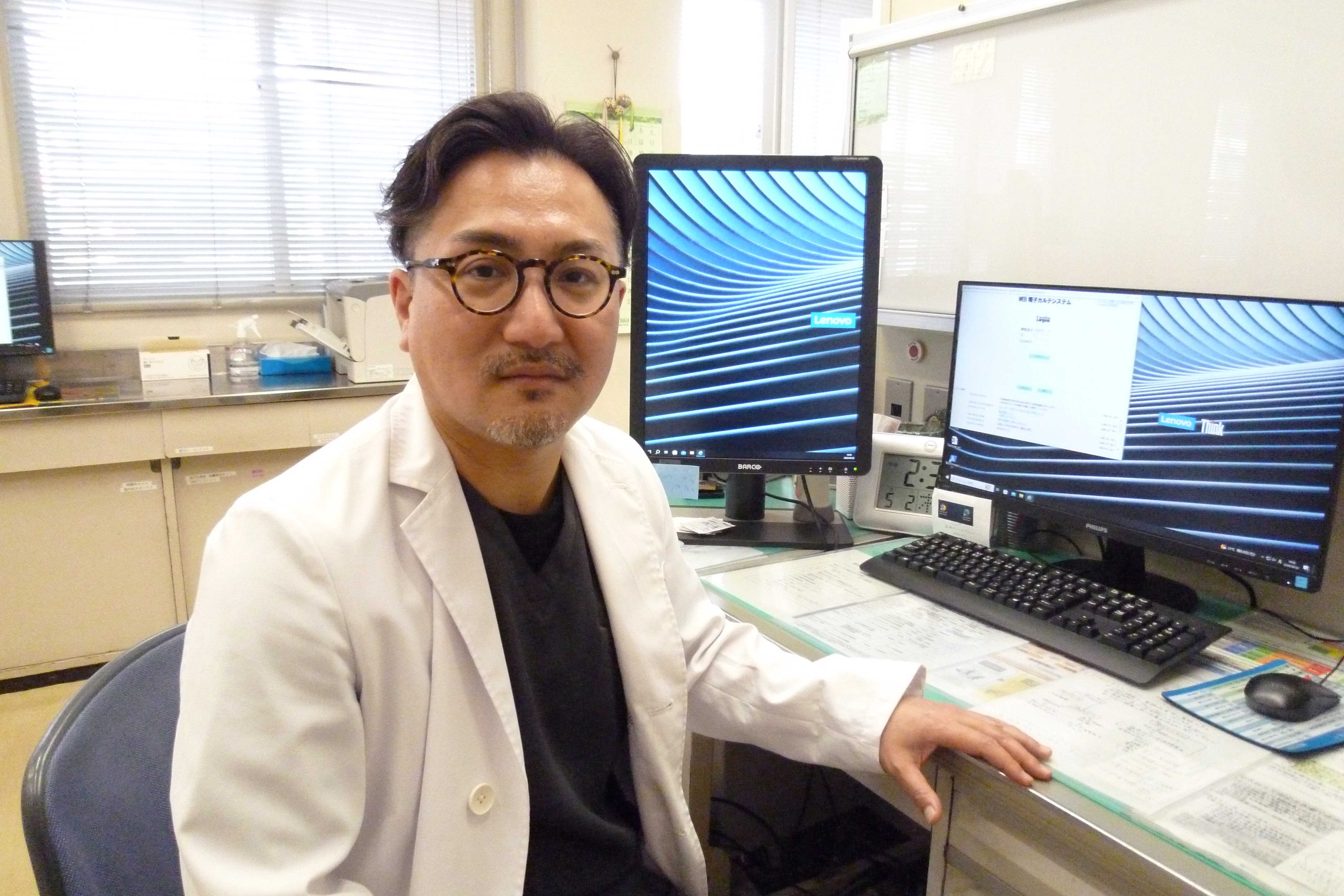

医療法人 和伸会 和田内科病院

病院長 医師 橋本 羊輔

〒464-0851 名古屋市千種区今池南25-5

病床:78床(一般、医療療養)

診療科目:

内科(消化器科・循環器科・内分泌科・神経内科)・リハビリテーション科(理学療法・作業療法・言語 ・嚥下造影)

■変革した病院

名古屋市千種区にある78床の慢性期を中心に治療を行っている和田内科病院。以前に当院にお伺いしたのは、3年ほど前。当時の印象は、お世辞にも入職、入院を勧める様な病院ではなかった。しかし、2年前に現在の橋本院長が就任されたのち、再び活気が戻り病床の稼働率は90%以上を維持し、訪問診療も積極的に展開。地域の医療関係者からの信頼も厚い。また、職員の離職率も高かったが、昨年はほぼゼロに。更に残業までゼロを達成するなど夢のように雇用状態も改善した。その結果、若い世代が育っているとのこと。建物の老朽化は否めない中、何が変わったのか、その理由を橋本院長、藤田事務長にお伺いした。

■現場のスタッフの活動をし易くすれば、自主性が生まれる。

何か特別な活動をされたのですか、と尋ねると、「いや別に特別なことは何も。当たり前の事を行っただけ」とのこと。「ただ、現場のスタッフたちの声に耳を傾け、仕事をし易い職場環境を整えて来た。また、スタッフの心理的ストレスをかけないことを常に考えている」。具体的には、家族への治療方針の説明や、インフォームドコンセントも院長が行っている。転院前の家族面談も全員に行っており、その際に今後の見通しや治療方針などを説明し、納得頂いた上で転院を決めてもらっている。更に、治療も可能な限り、患者さんやご家族の要望に寄り添い、ガイドラインなどに準拠しながらも、スタッフへの負担も考慮して決定していくとのことであった。

■リーダー自らの働く姿を見せる。

「橋本院長はフットワークが軽い。医局でじっとしていない。自ら手が空けば現場に出向き、気さくに誰彼なく声をかけている。その行動に誘発されて、スタッフも命令・指示されなくても自らの意思で気持ち良く働く。他の医師にも医者が偉いわけではない、とスタッフの目の前で言いのける。その姿を見て信頼が出来上がって来たと思う」と、いつも傍らで見ていた藤田事務長が、当時を振り返りながら熱っぽく話す。

また、急性期の勤務経験がある為、急性期病院が困っているケースを誰よりも良く知っているそうで、周囲の急性期病院の医師とも密に連携を取りながら診療を行っている。心臓のカテーテル手術を専門に行っていたが、常に内科医であることを肝に命じて総合内科的な勉強も欠かさずにこられたとのこと。これまの経験を活かして、定期的に勉強会を開催して、スタッフのスキルアップにも務めている。昨年(令和5年)の忘年会では、若いスタッフが多数参加し、大盛況だったそう。また、その日は朝まで飲み明かしても、誰も勤務に支障をきたすものは居なかった。また、今年の納涼祭も既に、「何をする」などと、スタッフが自ら楽しんで企画し始めた。きっと彼らの立場が尊重され、自尊心が保たれていると感じているからか、彼らの表情は明るいと、まるで自分の子供成長を話すようだ。

■既存の慢性期病院のイメージを変えたい。

橋本院長は急性期病院に勤務していたにも関わらず、ここで働くことを決めたのは、前理事長のお母様の主治医をしていたのが縁。その際に、お誘いを頂いたが、大学病院での仕事の区切りがつくまで、数年待ってもらうことが前提だった。そのように礼儀を重んじる方なので、今でも医局から優秀な若い医師を派遣してもらえている。この環境があれば、自分の理想とする病院経営が出来る。その青写真は既に出来ている。「スタッフの幸福を考えながら、今までにない慢性期病院を創って行きたい」と語る口調にも、実績があるだけに重みがある

話を伺うまでは、慢性期病院の将来は暗いと勝手に思い込んでいた。診療報酬も低く、働く意識の低い、高齢化したスタッフの多いイメージだったが、この和田内科病院は内発的動機付けされた若いスタッフが多く、ステレオタイプの病院とは全く違う病院に、すっかり様変わりしていた。この病院は数年もしないうちに大きく成長して行くと期待したい病院のひとつだ。今後は、病院の建て替えもさることながら、利益を確保しつつも、働きやすい職場環境を追求する橋本院長のチャレンジする姿が目に浮かぶ。

※医療介護業界で「きらりと輝く人」にインタビューを行い紹介して行く、株式会社ヒューマンクリエーションのオリジナル コンテンツです。

カテゴリ:インタビュー記事

医療法人 和伸会 和田内科病院

病院長 医師 橋本 羊輔

〒464-0851 名古屋市千種区今池南25-5

病床:78床(一般、医療療養)

診療科目:

内科(消化器科・循環器科・内分泌科・神経内科)・リハビリテーション科(理学療法・作業療法・言語 ・嚥下造影)

■変革した病院

名古屋市千種区にある78床の慢性期を中心に治療を行っている和田内科病院。以前に当院にお伺いしたのは、3年ほど前。当時の印象は、お世辞にも入職、入院を勧める様な病院ではなかった。しかし、2年前に現在の橋本院長が就任されたのち、再び活気が戻り病床の稼働率は90%以上を維持し、訪問診療も積極的に展開。地域の医療関係者からの信頼も厚い。また、職員の離職率も高かったが、昨年はほぼゼロに。更に残業までゼロを達成するなど夢のように雇用状態も改善した。その結果、若い世代が育っているとのこと。建物の老朽化は否めない中、何が変わったのか、その理由を橋本院長、藤田事務長にお伺いした。

■現場のスタッフの活動をし易くすれば、自主性が生まれる。

何か特別な活動をされたのですか、と尋ねると、「いや別に特別なことは何も。当たり前の事を行っただけ」とのこと。「ただ、現場のスタッフたちの声に耳を傾け、仕事をし易い職場環境を整えて来た。また、スタッフの心理的ストレスをかけないことを常に考えている」。具体的には、家族への治療方針の説明や、インフォームドコンセントも院長が行っている。転院前の家族面談も全員に行っており、その際に今後の見通しや治療方針などを説明し、納得頂いた上で転院を決めてもらっている。更に、治療も可能な限り、患者さんやご家族の要望に寄り添い、ガイドラインなどに準拠しながらも、スタッフへの負担も考慮して決定していくとのことであった。

■リーダー自らの働く姿を見せる。

「橋本院長はフットワークが軽い。医局でじっとしていない。自ら手が空けば現場に出向き、気さくに誰彼なく声をかけている。その行動に誘発されて、スタッフも命令・指示されなくても自らの意思で気持ち良く働く。他の医師にも医者が偉いわけではない、とスタッフの目の前で言いのける。その姿を見て信頼が出来上がって来たと思う」と、いつも傍らで見ていた藤田事務長が、当時を振り返りながら熱っぽく話す。

また、急性期の勤務経験がある為、急性期病院が困っているケースを誰よりも良く知っているそうで、周囲の急性期病院の医師とも密に連携を取りながら診療を行っている。心臓のカテーテル手術を専門に行っていたが、常に内科医であることを肝に命じて総合内科的な勉強も欠かさずにこられたとのこと。これまの経験を活かして、定期的に勉強会を開催して、スタッフのスキルアップにも務めている。昨年(令和5年)の忘年会では、若いスタッフが多数参加し、大盛況だったそう。また、その日は朝まで飲み明かしても、誰も勤務に支障をきたすものは居なかった。また、今年の納涼祭も既に、「何をする」などと、スタッフが自ら楽しんで企画し始めた。きっと彼らの立場が尊重され、自尊心が保たれていると感じているからか、彼らの表情は明るいと、まるで自分の子供成長を話すようだ。

■既存の慢性期病院のイメージを変えたい。

橋本院長は急性期病院に勤務していたにも関わらず、ここで働くことを決めたのは、前理事長のお母様の主治医をしていたのが縁。その際に、お誘いを頂いたが、大学病院での仕事の区切りがつくまで、数年待ってもらうことが前提だった。そのように礼儀を重んじる方なので、今でも医局から優秀な若い医師を派遣してもらえている。この環境があれば、自分の理想とする病院経営が出来る。その青写真は既に出来ている。「スタッフの幸福を考えながら、今までにない慢性期病院を創って行きたい」と語る口調にも、実績があるだけに重みがある

話を伺うまでは、慢性期病院の将来は暗いと勝手に思い込んでいた。診療報酬も低く、働く意識の低い、高齢化したスタッフの多いイメージだったが、この和田内科病院は内発的動機付けされた若いスタッフが多く、ステレオタイプの病院とは全く違う病院に、すっかり様変わりしていた。この病院は数年もしないうちに大きく成長して行くと期待したい病院のひとつだ。今後は、病院の建て替えもさることながら、利益を確保しつつも、働きやすい職場環境を追求する橋本院長のチャレンジする姿が目に浮かぶ。

※医療介護業界で「きらりと輝く人」にインタビューを行い紹介して行く、株式会社ヒューマンクリエーションのオリジナル コンテンツです。

2024.03.23

出張 介護初任者研修が修了しました。

BB.jpg)

第10回 令和6年2月コース(通学+通信)

期間:2024/2/20~3/23

場所:サンケア キャリアセンター(愛知県稲沢市平和町)

参加者:11名

通学:16日間

今回は初めて、介護事業所様に出張にて介護職員初任者研修を行いました。

研修に必要な介護ベッド等も、事業所様にもご協力を頂き実現出来ました。

受講生の方々は、移動時間等が減り、講義に集中されてみえまいした。

また、事業所の方々が講義の様子もご覧頂くことも出来、いいことずくめでした。

カテゴリ:介護初任者研修

BB.jpg)

第10回 令和6年2月コース(通学+通信)

期間:2024/2/20~3/23

場所:サンケア キャリアセンター(愛知県稲沢市平和町)

参加者:11名

通学:16日間

今回は初めて、介護事業所様に出張にて介護職員初任者研修を行いました。

研修に必要な介護ベッド等も、事業所様にもご協力を頂き実現出来ました。

受講生の方々は、移動時間等が減り、講義に集中されてみえまいした。

また、事業所の方々が講義の様子もご覧頂くことも出来、いいことずくめでした。

RSS 2.0

RSS 2.0